Du willst deine Ziele in nur 12 Wochen erreichen?

Erfahre, wie du mit dem 12-Wochen-Plan dein eigenes Produktivitätssystem entwickelst und deine Ziele Schritt für Schritt erreichst!

👉 Jetzt den Beitrag lesen und loslegen!

Soziale Medien leben von Aufmerksamkeit. Doch während Plattformen wie Instagram oder Twitter schon lange für polarisierende und teils schrille Inhalte bekannt sind, schien LinkedIn bisher eine Oase des professionellen Austauschs zu sein. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Immer mehr Nutzer:innen setzen auch auf LinkedIn gezielt auf polarisierende Inhalte, um Interaktionen und Reichweite zu generieren.

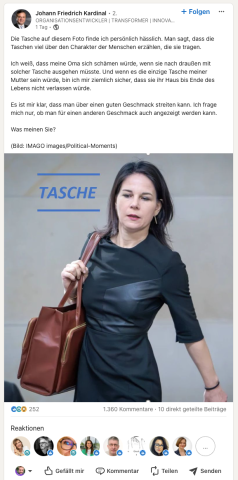

Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht dieses Phänomen: Johann Friedrich Kardinal postete ein Bild einer Tasche, getragen von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, und schrieb dazu, dass er diese persönlich geschmacklos finde. Hier geht es zum Beitrag auf LinkedIn. Der Beitrag löste eine Flut an Kommentaren aus – von zustimmenden bis zu empörten Reaktionen.

Doch warum funktioniert das so gut, und warum ist das problematisch?

Die Mechanik hinter polarisierenden Beiträgen

Polarisierende Inhalte aktivieren starke emotionale Reaktionen. Menschen stimmen entweder zu, widersprechen oder fühlen sich dazu animiert, ihre Meinung zu verteidigen. Das hat zwei zentrale Auswirkungen:

-

Algorithmischer Boost: LinkedIn bewertet die Relevanz von Beiträgen nach ihrer Interaktionsrate. Mehr Kommentare, Likes und Shares bedeuten höhere Sichtbarkeit. Polarisierende Beiträge, die emotionale Reaktionen hervorrufen, ziehen automatisch mehr Aufmerksamkeit auf sich und werden bevorzugt ausgespielt (Bertelsmann Stiftung).

-

Kettenreaktion: Polarisierende Inhalte können zu einer verstärkten Wahrnehmung von Polarisierung führen, indem sie Nutzer:innen in ideologische Lager aufteilen (Science Media Center).

Im genannten Beispiel scheinen die Inhalte der Tasche lediglich ein Vorwand zu sein. Der Beitrag verfolgt nicht das Ziel einer inhaltlichen Diskussion, sondern maximiert gezielt die Reichweite. Es geht darum, Aufmerksamkeit auf das eigene LinkedIn-Profil zu lenken, wobei die eigentlichen Inhalte irrelevant werden. Dies verdeutlicht, wie oberflächliche Themen instrumentalisiert werden, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Warum das problematisch ist

Psychologische Auswirkungen

Die permanente Konfrontation mit polarisierenden Inhalten kann bei Nutzer:innen Stress, Frustration und sogar Ermüdung hervorrufen. Studien zeigen, dass der Konsum konfliktgeladener Themen zu einer erhöhten Aktivierung von Stresshormonen führen kann, was sich negativ auf die mentale Gesundheit auswirkt. Insbesondere Plattformen wie LinkedIn, die ursprünglich als professionelles Netzwerk konzipiert wurden, können durch diese Dynamik ihren eigentlichen Zweck untergraben. Statt beruflicher Inspiration erleben Nutzer:innen ein toxisches Umfeld, das langfristig abschreckend wirken kann.

3. Spaltung statt Austausch

Statt wertvolle Diskussionen anzuregen, werden bestehende Gräben vertieft. Polarisierende Inhalte verstärken das "Wir gegen die"-Denken, was langfristig die Bereitschaft zu konstruktivem Dialog unterminiert (Bertelsmann Stiftung).

Vergleich mit anderen Plattformen

Ein Blick auf Twitter, das nach der Umbenennung in X und der Übernahme durch Elon Musk weitgehend unreguliert blieb, zeigt, wie schnell eine Plattform zu einem "Sumpf" verkommen kann. Der Mangel an Moderation und die bewusste Förderung kontroverser Inhalte haben dazu geführt, dass viele Nutzer:innen abgewandert sind und die Plattform für Werbekunden weniger attraktiv geworden ist.

Ein weiteres Beispiel ist ein Beitrag von Elon Musk auf X, in dem er äußerte, dass "nur die AfD Deutschland retten könne". Solche Aussagen, die gezielt polarisieren und undifferenzierte Meinungen fördern, verdeutlichen, wie sehr die Grenzen verschwimmen. Diese Art von Einmischung, insbesondere von außen, kann Debatten zusätzlich anheizen und die sachliche Auseinandersetzung erschweren.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie wichtig es für LinkedIn ist, aktiv gegen Polarisierung und Krawall vorzugehen, um langfristig als professionelles Netzwerk relevant zu bleiben. Ein Blick auf Twitter, das nach der Umbenennung in X und der Übernahme durch Elon Musk weitgehend unreguliert blieb, zeigt, wie schnell eine Plattform zu einem "Sumpf" verkommen kann. Der Mangel an Moderation und die bewusste Förderung kontroverser Inhalte haben dazu geführt, dass viele Nutzer:innen abgewandert sind und die Plattform für Werbekunden weniger attraktiv geworden ist. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie wichtig es für LinkedIn ist, aktiv gegen Polarisierung und Krawall vorzugehen, um langfristig als professionelles Netzwerk relevant zu bleiben.

1. Verschiebung der Plattformkultur

LinkedIn war bisher für seinen sachlichen und professionellen Charakter bekannt. Wenn nun immer mehr Nutzer:innen auf emotionalisierende Inhalte setzen, droht die Plattform ihre Seriosität zu verlieren. Diskussionen über Führungsqualitäten oder strategische Innovationen weichen emotional aufgeladenen Streitthemen, die mit dem Arbeitskontext oft nichts zu tun haben (Thomas Hutter).

2. Normierung von Krawall

Das Verhalten der Community passt sich an. Wenn polarisierende Beiträge belohnt werden, entsteht ein Anreiz, ebenfalls auf solche Inhalte zu setzen. Die Plattform wird zur Bühne für lautstarke und kontroverse Debatten, die weniger auf Lösungen abzielen als auf Aufmerksamkeit. So entwickelt sich eine Art „Krawallgesellschaft“, in der die lauteste Stimme gewinnt (EKR Admin).

3. Spaltung statt Austausch

Statt wertvolle Diskussionen anzuregen, werden bestehende Gräben vertieft. Polarisierende Inhalte verstärken das "Wir gegen die"-Denken, was langfristig die Bereitschaft zu konstruktivem Dialog unterminiert (Bertelsmann Stiftung).

4. Erosion der Glaubwürdigkeit

Wer polarisierende Inhalte teilt, riskiert seine professionelle Glaubwürdigkeit. Während kurzfristig Reichweite gewonnen wird, kann langfristig das Vertrauen in die Person oder das Unternehmen leiden (Welt).

Was können wir tun?

Sachliche Debatten fördern

Um der Entwicklung hin zu polarisierenden Diskussionen entgegenzuwirken, sollten wir aktiv zur Rückkehr sachlicher Debatten beitragen. Das bedeutet, bei kontroversen Beiträgen bewusst ruhig zu bleiben und die Diskussion auf Fakten zu lenken. Ein Beispiel könnte sein, explizit nach Lösungen oder konstruktiven Ansätzen zu fragen, statt lediglich Zustimmung oder Ablehnung zu äußern.

Positive Inhalte verstärken

Ein weiterer Ansatz ist, positive und nachhaltige Inhalte zu fördern. Nutzer:innen könnten gezielt Beiträge liken und kommentieren, die auf Zusammenarbeit, Inspiration und Problemlösung abzielen. Dadurch wird ein Gegengewicht zu kontroversen Posts geschaffen.

Lernplattformen fördern

Plattformen wie LinkedIn könnten mehr Anreize schaffen, um Beiträge mit echtem Mehrwert hervorzuheben. Beispielsweise durch Tools, die sachliche Diskussionen belohnen, oder durch die verstärkte Sichtbarkeit von Artikeln und Kommentaren, die zu einer lösungsorientierten Debatte beitragen. Ein Schritt in diese Richtung könnte auch der Aufbau einer Community von "Wissenskuratoren" sein, die herausragende Inhalte regelmäßig sichtbar machen.

Bewusst konsumieren und kommentieren

Nicht jeder Beitrag verdient eine Reaktion. Bevor man kommentiert, sollte man sich fragen: Trägt meine Antwort zu einer konstruktiven Diskussion bei? Oder unterstütze ich damit nur die Reichweite des Beitrags? Ein bewusster Umgang mit sozialen Medien kann dazu beitragen, die negativen Auswirkungen auf das Gehirn zu minimieren und kritisches Denken zu fördern (Welt).

Eigene Inhalte reflektieren

Anstatt auf Polarisierung zu setzen, sollte der Fokus auf Mehrwert liegen. Inhalte, die Lösungen anbieten, Wissen teilen oder inspirieren, sind langfristig nachhaltiger (Jaeckert O'Daniel).

Aufklärung betreiben

Indem wir über diese Mechanismen sprechen, können wir ein Bewusstsein schaffen. Wer versteht, wie soziale Medien funktionieren, kann bewusster mit ihnen umgehen (EKR Admin).

Und nun?

Das Phänomen der polarisierenden Beiträge auf LinkedIn zeigt, wie stark soziale Medien unser Verhalten beeinflussen. Während es kurzfristig verlockend sein mag, durch Kontroversen Aufmerksamkeit zu erzeugen, sollten wir uns bewusst sein, welchen Preis wir dafür zahlen. Wenn LinkedIn zu einer Krawallplattform verkommt, verlieren wir nicht nur den professionellen Austausch, sondern riskieren auch, unsere Gesellschaft weiter zu spalten.

Letztlich liegt es an uns allen, welche Inhalte wir konsumieren, teilen und unterstützen. LinkedIn kann ein Ort für konstruktive Diskussionen bleiben – wenn wir es zulassen.

Comments